为了进一步弘扬中华优秀传统文化,活化非遗传承,增强文化自信。8月1日,数字金融产业学院薪火暑期社会实践队在屏南县古峰镇东湖社区开展以“漆珠映红魂,匠心承薪火”为主题的漆艺非遗活动。

课程伊始,实践队队员拿出漆艺研学手册板,告诉小朋友们把原本空白的页面,通过上课的步骤,一点一滴的填充,仿佛一本属于大家的漆艺密码簿,在知识的积累中慢慢显露出独特的光泽。

在漆艺工艺制作的镜头里,生漆在木胎上晕染出温润的轨迹,漆刷起落间晕开细腻的肌理,螺钿碎片拼缀出流转的光彩,每一步都藏着时光沉淀的巧思。

小朋友们屏息凝视,小脸上满是专注,目光紧紧追随着屏幕里的每一个动作。当看到素朴的木坯在反复髹涂后渐显玉般光泽,细碎的赞叹声轻轻响起。视频结束时,孩子们眼中的好奇已化作跃动的光芒,纷纷围着询问动手体验的细节,对这门古老手艺的向往,像悄然萌发的嫩芽,在心底愈发生动起来。

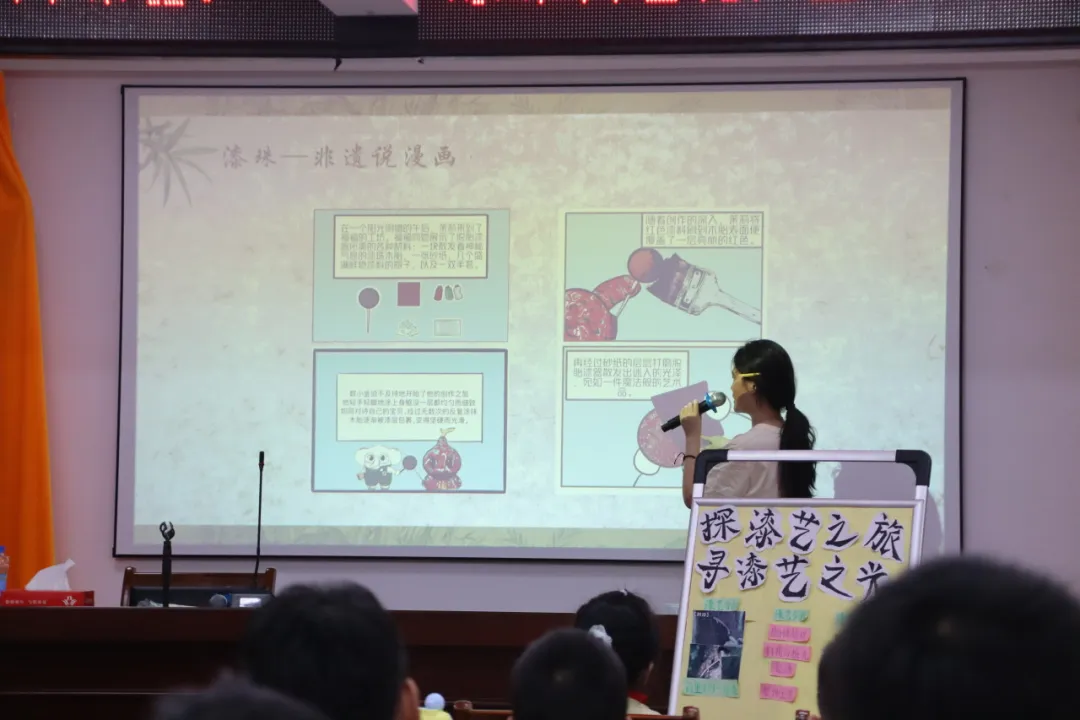

当非遗漆珠遇上漫画,古老的手艺便有了灵动的新模样。这种创新表达,把漆珠制作中“涂、晾、磨”的繁复工序,变成了孩子们易懂的“闯关升级”;将天然大漆的温润质感,化作漫画里会呼吸的色彩;更让每一颗漆珠都成了有性格的小主角——小朋友们跟着漫画里的情节,既能看懂漆珠如何从木核变成瑰宝,又会被这些会“说话”的小珠子吸引,在笑声里记住非遗的温度,让对漆珠的喜爱,从好奇慢慢变成藏在心里的小牵挂。

小朋友取过待磨的漆坯,指尖轻捏边缘,另一只手捻起粗砂纸,腕间微沉,便在坯面缓缓游走。磨了许久,坯面平滑如镜,能映出窗外的一角天光——这千百次的打磨,原是让时光在器物上,沉淀出最温润的模样。

小朋友们掌心蘸了松节油,攥着漆珠反复推碾。松节油混着体温,在珠面晕开薄光,掌间轻响细碎,是专注在流转。几番揉搓,原本哑光的漆珠渐显莹润,如蒙尘的玉被拭亮,映出眸中雀跃。摊开手时,那抹温润光泽,恰是掌心与古法相触的印记。

小朋友们的小手捧着刚推光的漆珠,实践队队员给漆珠抹油,指尖轻轻裹住珠子打圈时,油分像晨露般渗进漆膜,原本就温润的光泽忽然变得更加透亮。

此刻陈列的它们,早已不复最初的模样。或深褐如檀,或暗红似琥珀,每一颗都裹着层层匠心——既有木胎的本真,又有漆艺的温润,更藏着小朋友们指尖的温度。光线下转动,珠面流淌的不仅是光泽,更是从木胎到成漆珠,一段与非遗相拥的旅程。

通过此次活动,当一颗颗温润莹泽的漆珠从稚嫩掌心诞生,非遗的种子已悄然播撒心间,让千年技艺在新的时光里,继续流转出温润的光。